Han sacrificado al perro de mi hermana. Fue en una clínica, una veterinaria amiga. Colocó al perro sobra la camilla, sobre una sábana áspera bajo una luz brillante. El perro vio tres torsos a su alrededor, torsos sin caras. Las caras eran tristes, caras que saben que intentarlo todo a veces sirve para poco. La veterinaria apretó la jeringuilla. Y el perro se murió en un sueño. No vi la cara de mi hermana, ni vi al perro ni la mano de la veterinaria terminando con su sufrimiento. En cambio, siento el sacrificio de mi hermana, todo lo que perdió al vivir su vida junto a un perro ahora muerto.

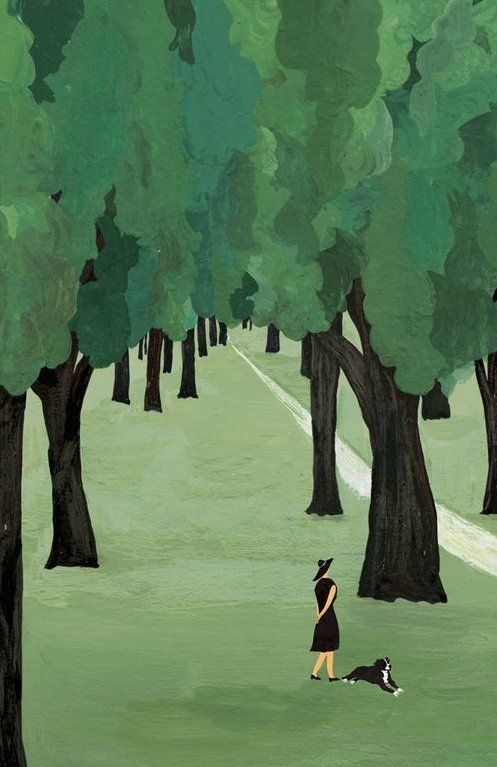

El perro vivió lleno de vida, le dio otro aire a la vida de mi hermana y su marido. Paseaban con él en las mañanas frías, en las tardes y al caer la noche. Lo hacían por detrás de la muralla, a ojos de un mundo que entiende mal cómo dedicarle tantas atenciones a un animal enfermo. Resulta que la enfermedad da un propósito al entorno, un tiempo empleado en un ser tan distinto a los humanos. Los humanos quieren querer bien, los perros solamente quieren porque tienen hambre y no saben querer como los hombres. El perro apenas podía mantenerse en pie, pero mantuvo a mi hermana despierta cada día, cada invierno largo.

Al parecer a algunos perros los tiran a una fosa común. No fue el caso de Momo. Primero lo metieron en una bolsa. Con esa bolsa mi hermana se ha hecho otro corazón. Tiene que acostumbrarse a caminar con los dos pies, a pensar un poco en ella y en el horizonte frente a su ventana. El campo le parece demasiado grande, la montaña… solo una excusa para no mirar más lejos. Creo que Momo fue feliz estando con ella, aunque ahora ella esté callada y sin ganas de comer. Quédate tranquila, hermana. Lo has hecho muy bien. Por eso Momo volverá en ráfagas de viento, para recordarte todo lo que implica ser un humano de los que hacen este mundo menos fiero.

Deja un comentario