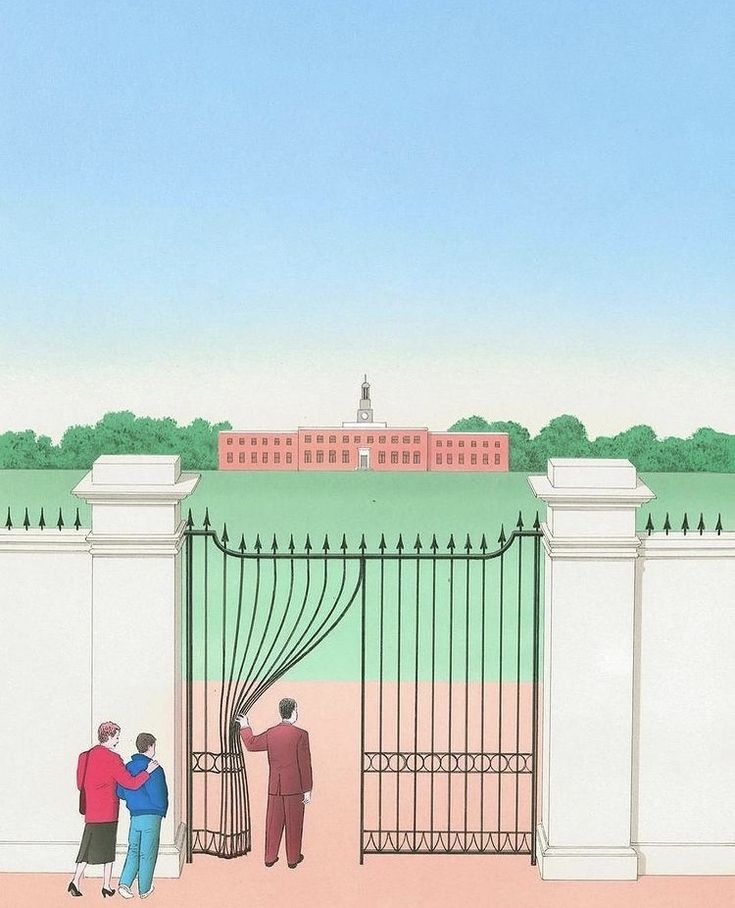

En España, el sueño de tener una casa se parece a una broma sin gracia. Los jóvenes (y los no tan jóvenes) se detienen en los escaparates de las inmobiliarias como quien pasea por un museo de lo inalcanzable: pisos mínimos, de mierda, precios máximos, para ricos o herederos de otras casas, alquileres que superan el sueldo de la mayoría y condenan al inquilino a una luz raquítica entre paredes de gotelé. Tener un hogar se ha convertido en una maqueta bajo un cristal: se mira, pero no se toca.

La vivienda ya no es refugio, sino mercancía. Barrios que se llenan de turistas que beben café para llevar; viejos recordando la ferretería de la esquina; pisos que cambian de propietario para ser hoteles, un poco huérfanos, siempre fríos; familias que vuelven a vivir en pisos compartidos, adolescencia interminable; nostalgia de la ciudad para el que la quería. La casa, un lujo; el lujo, una necesidad.

Tal vez dentro de unos años, cuando se hable de casas, se evocara una época ingenua: «¿te acuerdas cuando podías comprarte un piso?». El futuro se levanta como memoria de algo que no volverá, lo mismo que le sucedió al rinoceronte blanco o las páginas amarillas, otro fracaso en la construcción de un sueño que nada tenía que ver con dominar el mundo o salir en la portada de todas las revistas, más bien con acercarnos al suelo, una ventana a alguna parte, una vida que, por desgracia, tiene un precio demasiado alto.

Ilustración: Guy Billout

Deja un comentario