Hay una palabra que antes significaba perder y ahora ¡hurra! PALMAR. No aparece en las encuestas o en los discursos parlamentarios, pero cualquier persona de cuarenta en adelante la conjuga: yo palmo, tú palmas, ellos palman menos que yo. Palmar es trabajar por la mitad de lo que vales, pagar un alquiler que parece una hipoteca (de otro), perseguir la casa soñada y acabar celebrando un cuarto interior sin ascensor porque, al menos, tiene luz por las mañanas. Palmar es descubrir que tu vida se va quedando pequeña, como la ropa de los niños, y que no te cabe la ropa que heredaste. Palmar, sinónimo de victoria.

Palmas cuando aceptas un sueldo de mierda y trabajas más para olvidarlo. Palmas cuando te dices que compartir piso con otros tres “no está tan mal”. Palmas cuando te convences de que el futuro no se construye ni se transforma, sino que se parchea, con turnos y un optimismo que ya es pura artesanía. Nada de autoexplotación: supervivencia con marca personal, esa mezcla de ironía y tirar palante que permite pasar de lunes a lunes sin perder el arte. Palmar o no palmar, esa es la pregunta, Hamnet. Y palmas la respuesta.

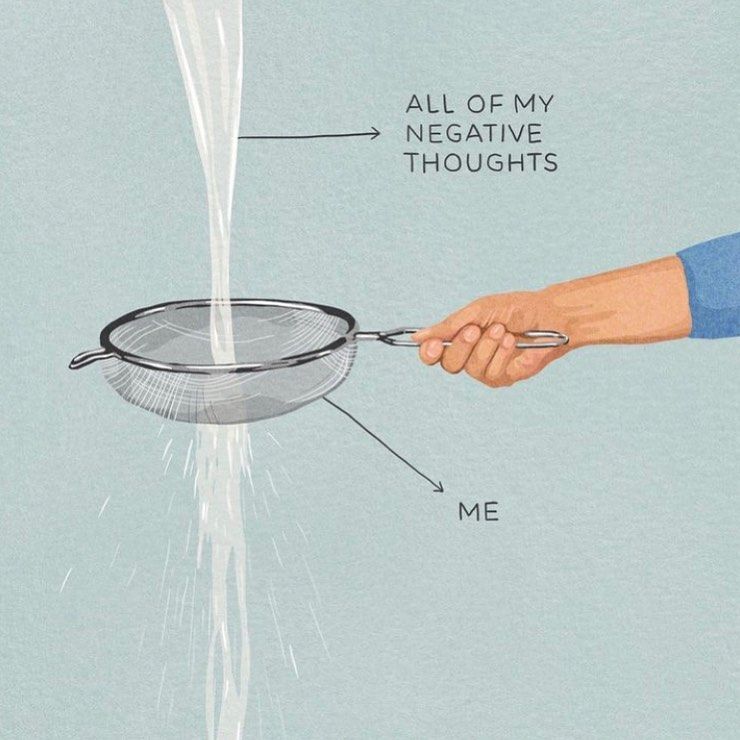

Y aun así, en medio de este palmar continuo, hay algo hermoso, la capacidad de crear una vida que, aunque se parezca poco a lo que una vez imaginaste, sigue siendo tuya y a mucha honra. La cena a base de fuet y vino peleón, el sillón de Wallapop, el perro que se hace pis cuando llegas a casa, los planes baratos con pinta de aventura (en bus), la posibilidad de dejar de palmar en sueños o despierto. Palmar no es fracasar, más bien sostenerse cuando todo empuja hacia el centro o hacia abajo. Es la épica secreta de una generación que jamás reivindicó épica alguna, la que trabaja para vivir peor que sus padres y aún así se repone y, por encima de todo, AGUANTA. Porque, al final, lo único que jamás se palma es la dignidad de seguir intentándolo, coño.

Ilustración: Giselle Dekel

Deja un comentario