Morir joven, a los cuarenta y dos años, tiene algo de ofensa contra el orden de las cosas. La noticia se recibe con incredulidad, «no me lo puedo creer», alguien ha roto un pacto escrito en las paredes del tiempo. Porque, acostumbrados a biografías cada vez más largas, donde la muerte protagoniza un largo adiós, la muerte precoz se convierte en una anomalía a la contra, un tajo de guadaña. Así termina el mundo, no con una explosión, sino con un gemido.

Hay algo vengativo en esas muertes, como si la vida, incapaz de soportar la luz, decidiera extinguirla cuanto antes. Se habla de azar, de enfermedad, de accidentes. Pero lo que cala en nosotros es otra cosa: la impresión de que la muerte se comporta con un ensañamiento cabrón, con prisa en señalar que el destino no respeta el talento ni las promesas de futuro y mucho menos el presente y la juventud. Ese último latido queda registrado con la palabra RENCOR en la pantalla de un encefalograma plano. Se le paró el corazón muy pronto. El nuestro necesita ayuda.

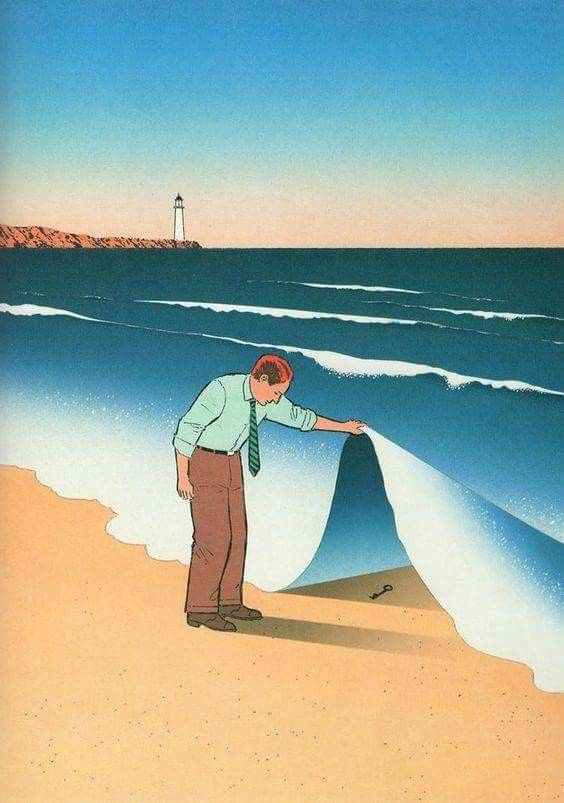

Quizás por eso morir joven duele tanto, aunque la fallecida sea una desconocida. Nos recuerda sin quererlo que hay gente que elude el deterioro, la transformación paulatina del rostro y el color del pelo, las arrugas, una mancha de orín en la ropa interior. Ella ya no está y los demás nos detenemos frente a su féretro, un espejo de lo que fue y nunca más será. Las flores, sus películas y el sol seguirán recordándonos lo frágiles que somos, lo frágiles que somos.