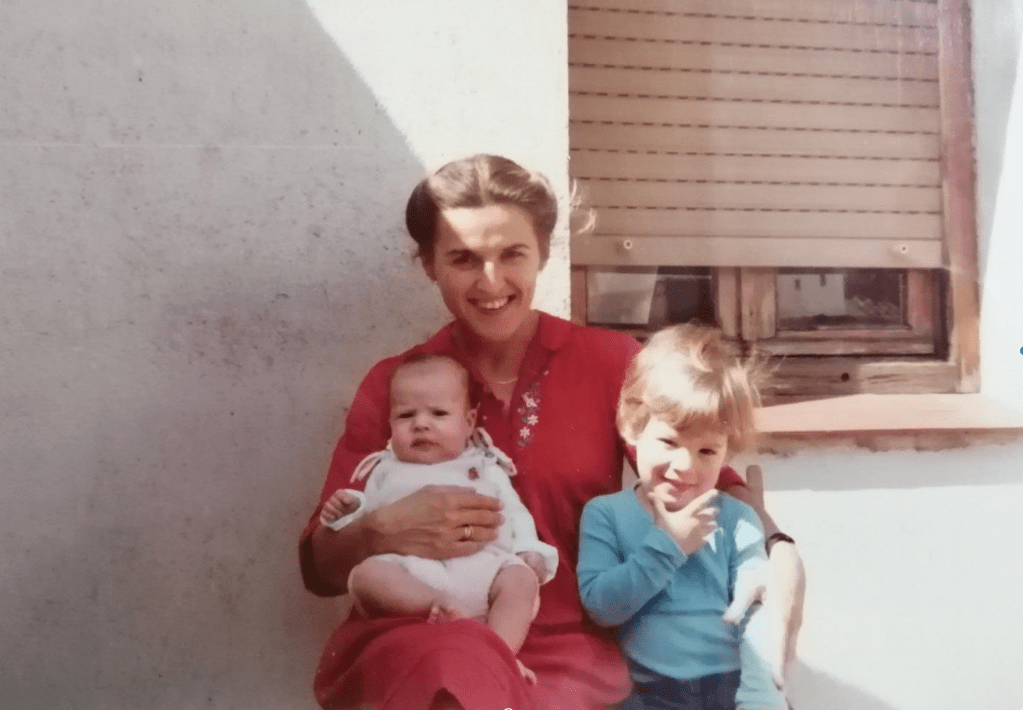

El bebé sorbe de la teta. La madre, sentada en el sofá de una sala de espera, fija su atención en algún punto invisible. Sucede en todas partes con otros bebés, otras madres y otros pechos, mismas reacciones: grima o asco, incomodidad, juicio, incomprensión y, por encima de todo, ignorancia, nada que ver con el calostro o un bebé con hambre, sino con los pliegues morales y sexuales que atraviesan el cuerpo femenino. Registro en mí el cortocircuito cultural y tardo en el encajar otro intercambio más profundo, el de un pecho lejos del sexo y convertido en un medio para el alimento. El erotismo en la boca de alguien que acaba de nacer.

Todo lo que sucede en público adquiere una dimensión política. Las piernas al aire, los cuerpos tan cerca y tan lejos de otros cuerpos, la mirada ante la desnudez ajena ahora en medio de la calle… Y todo estalla en un pezón de madre seguido de un eructo. Tanta vulnerabilidad —la de la madre mostrándose, la del bebé hambriento—, tanta incomodidad para la los viandantes. Quizás, el drama de crecer sea olvidarse de que seguimos siendo vidrio a punto de romperse, niños incapaces de asumir lo que el tiempo nos devuelve en el espejo.

Hay una última capa alrededor del tríptico madre, pezón, bebé. Se trata del amor sin permisos ni hombres que lo explican todo, algo tan esencial que simplemente ocurre. En una sociedad donde casi todo se compra o está en venta y el talento se mide y se programa y la gente se expone entera en nombre de un sueño para uno y para todos, una madre que amamanta a su hijo en la calle representa una escena radicalmente libre. Y lo libre —sobre todo lo que no pide permiso— dio miedo, da miedo, dará miedo.

Ilustración: Alev Neto