Llega agosto y el mundo se llena de hombros, de mar y piscinas municipales, espejismos que duran lo que dura la marca del moreno. De alguna forma, mostrando nuestro veraneo podemos afirmar (con ciertas dudas) que no nos hemos quedado atrás, que estamos como queremos y donde nos merecemos, una forma de reivindicar la vida entre socorristas y bocadillos envueltos en papel Albal. Porque las vacaciones se construyen a base de fotografías con filtros cálidos y vuelos caros, sirven para constatar nuestro lugar en un mundo abarrotado en verano, a rebosar en el resto de estaciones. Pero siempre silencioso en la memoria.

Veranear esconde un privilegio y una costumbre arraigada desde niños, cuando vivir era fácil: despertarse, elegir el bañador, atrapar cangrejos con un cubo y dormir sobre la arena, las mismas acciones repetidas que cambiaban el color de nuestro pelo y nuestra piel, también el sabor de la comida. Más tarde, un 4 de agosto de 2025, adultos o camino de serlo, somos incapaces de no anticipar su final, como si la semilla del verano fuera el invierno. La luz de este agosto y todos los agostos trae un billete de vuelta al trabajo en la maleta. Para evitar su final, grabamos una cerveza o una ola. Estamos vivos y por eso publicamos.

El verano, el propio y el ajeno, pasará de largo, y nosotros, en Ibiza o en la calle Ibiza, tendremos la sensación de haberlo desperdiciado una vez más, los que lo hicieron en secreto bajo la toalla y los que lo secaron a la vista de todos, seres incapaces de habitar lo que carece de mañana. Las fotografías del verano son pruebas, una manera de decir «está ocurriendo», vine, vi, perdí. Fui feliz solo o acompañado. Duró poco, casi un parpadeo o una ola. Me vieron, me quemé. Aquí están la orilla y la marea para demostrarlo.

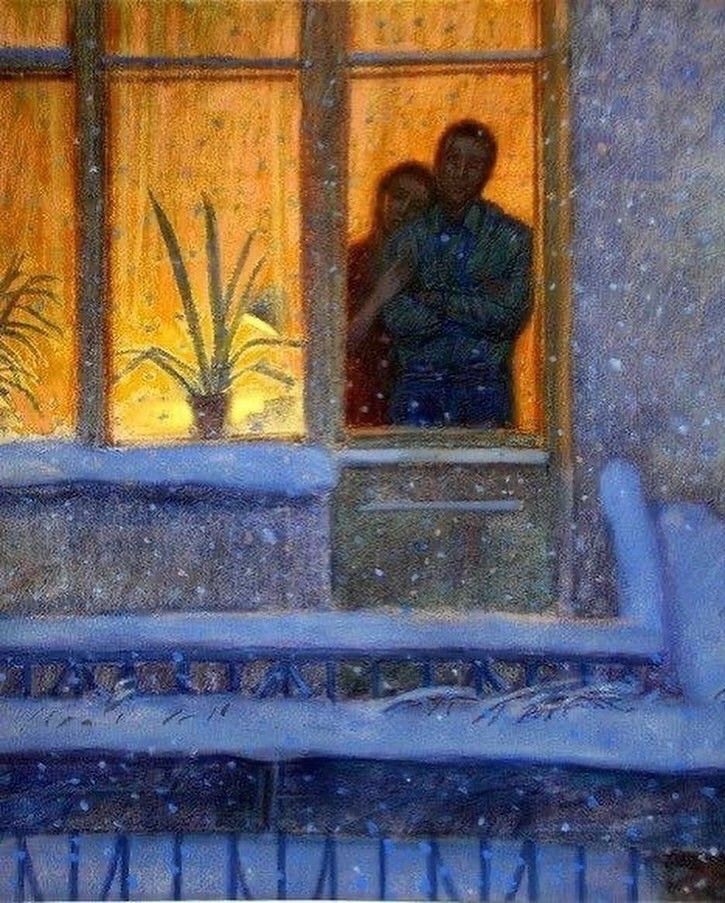

Ilustración: Carlos Martín