Los miro con veneración. Están en los festivales y las romerías, en la primera fila de cualquier concierto. La mirada un poco ida y pegada a un punto, por allá, la cabeza fija en lo que sucede frente a ellos, la boca en movimiento, un poco a medias, abierta con retales de palabras. Cantan sin saber. Vociferan con entusiasmo gestual, como si la falta de precisión se resolviera con volumen o una mueca. Atacan tanto la estrofa como el estribillo. Dicen «Aiguur sai ah tu you» y se sienten menos solos, es más, creen en la cosa colectiva mientras inventan palabras con un milisegundo de retraso. Gente que canta las letras de las canciones sin sabérselas…

La cosa tiene un sesgo filosófico. Estos entusiastas —solo se crea por amor al arte— encarnan una verdad profunda: nadie entiende del todo lo que dice, incluso aquello que fue escrito en su lengua materna. Así van y vamos repitiendo frases a medias, letras prestadas, versos confusos que hacemos un poco nuestros. Vivimos tarareando y por detrás del tiempo, en camisas con estampados o en trajes de noche. Decimos «te quiero» como quien grita «take me down to the paradise city», ¿ y dónde está el amor o el paraíso? Pero lo decimos igual, porque así formamos parte de algo más grande rodeados de multitudes entre las que sentirnos menos solos.

Vuelvo a sus bocas. En el fondo, creo que lanzan mensajes en braile sobre el aire, que necesitan ayuda o que no necesitan aprenderse algo de memoria, solamente intuir los versos de la canción más bonita del mundo: la suya. Nos construimos con fallos, por eso cantan las letras de las canciones sin sabérselas, aúllan sin ruido lejos de la sonrisa que me sacan. El enigma nunca será resuelto; la gracia consiste en ir dándonos cuenta de todos los errores que comentemos al intentar resolverlo. Por eso existe esa gente, para mantener viva la música, para mantenernos vivos.

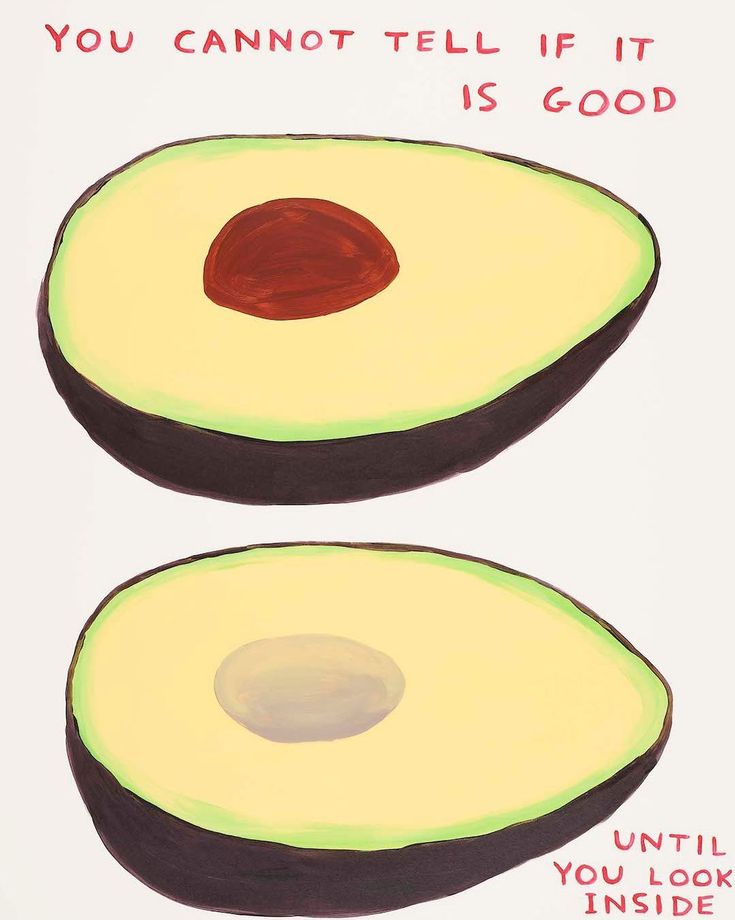

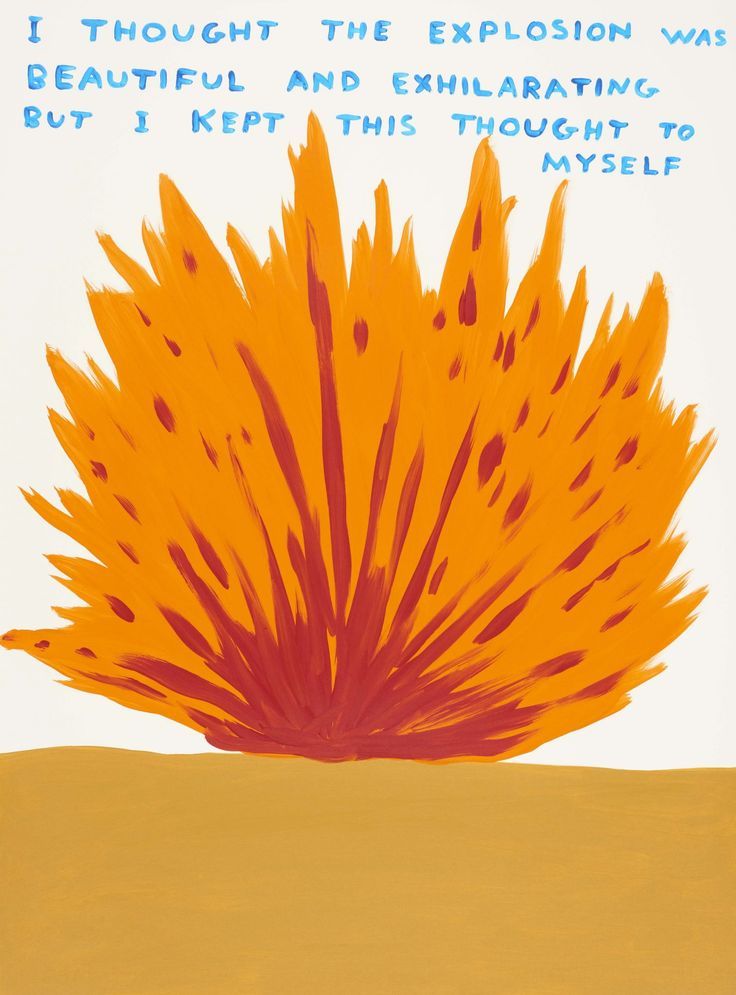

Ilustración: Simon Bailly