He pensado en mi casa, en lo que será de ella cuando no esté aquí. Quizás sea adquirida por una familia con niños y un cactus, quizás será la casa de alguien con un piano y música en los dedos. He pensado en mí cuando sea un recuerdo, un recuerdo breve, menos incluso, solo frío olvido. Porque llegará el día en el que nadie piense en mí ni en nada de lo que yo hice, que vendrán otros más jóvenes que harán lo mismo más deprisa. He pensado en los discos y en los libros, en las palabras y en el cenicero azul. He pensado en todo sin querer, igual que sale el sol después de la lluvia. He pensado en lo poco que somos y lo mucho que vivimos esperando.

He pensado en el jardín de debajo de mi casa, en las flores que nacerán cuando el calor ascienda hasta el octavo. He pensado en el ciclo del tiempo y las mareas, en todas las cosas que quise hacer y nunca hice. Quizás fue el miedo o la pereza, quizás fueron las ganas de querer hacerlo todo. He pensado en mis errores, en el valor que tiene equivocarse. Es bonito saber que somos leves, que nos tomamos tan en serio hechos de aire y pétalos. He pensado que pensar nos vuelve locos. Mejor sentir algo, aunque sea la respiración de otro.

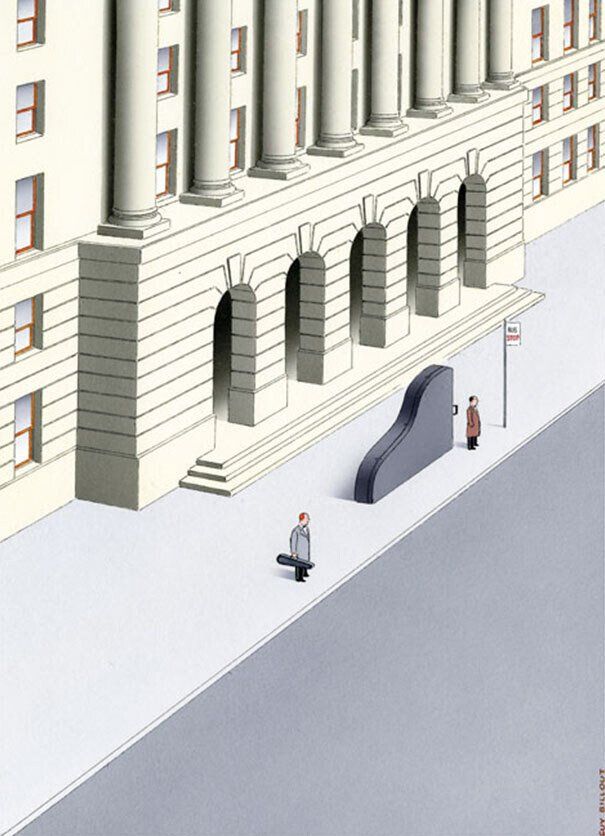

He pensado en el cielo de encima de mi casa, en los pocos pájaros que vuelan. Al pensar me di cuenta de que pensar es un trabajo, de que pensar mal de uno mismo es costumbre. Quizás debí haberme quedado en Londres, quizás debería dejar de creer que lo que mas duele es añorar aquello que no ocurre. La gente que piensa poco parece más feliz, lo veo en sus ojos, sonríen y duermen siete horas. He recorrido todo el planeta pensado que volaba y por esa razón regreso a casa. Mi casa ni me piensa ni me juzga, es un estuche de felicidad al que regreso. Pienso en lo que queda enterrado bajo tantas capas de pensamiento; ternura, un colchón, canciones. Llegará el día en que ya no piense más en ella.

Ilustración: Lushuirou