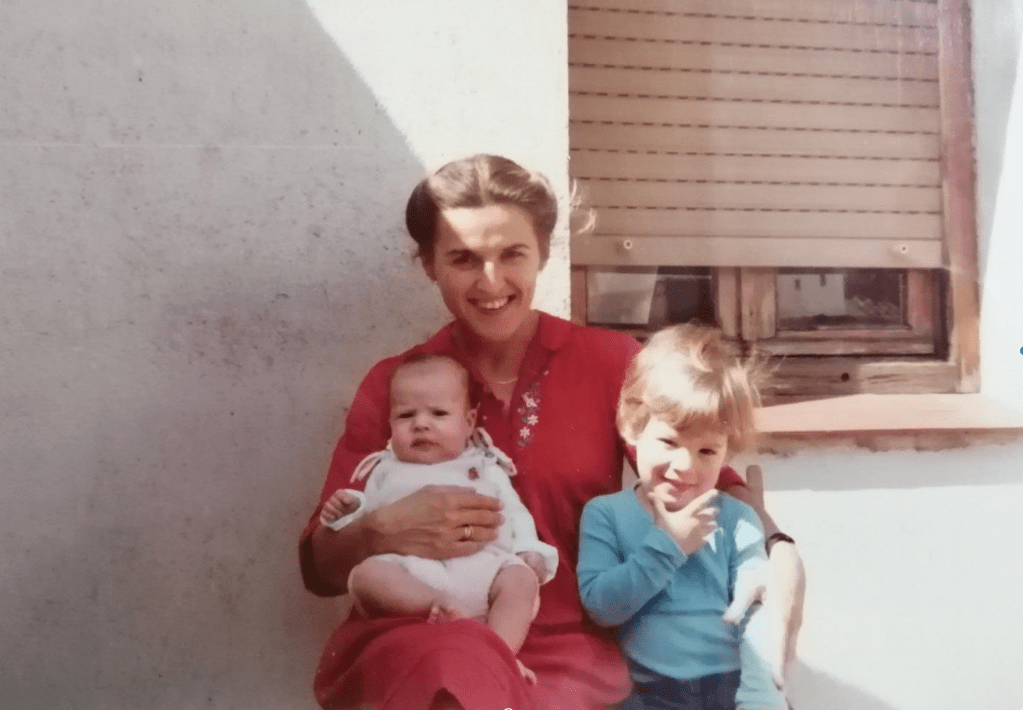

Fue en el pasillo que une las escaleras del gimnasio con los vestuarios. Luz de halógeno, huellas de sandalias en el suelo, rastros, gente que se cruza sudorosa o recién salida de la ducha, quizás ambas. Yo me palpaba el pectoral derecho, algo que repito siempre que entreno con intensidad. Levanté los ojos un poco mareado, evité la indiferencia de los adictos a la droga del deporte y la vi a ella al fondo, preparada para hacer comunidad en la piscina olímpica. Era una mujer madura o ya mayor, una señora, vamos, de mi edad, y me pareció muy atractiva, así en bikini y con arrugas, en forma y ya de vuelta. Al pasar de largo, me sorprendí girándome. Pensé, Javi eres un cerdo. De repente, me fijo en las mayores.

Es algo parecido a lo que ocurre con la presbicia… a la inversa: de reparar en las chicas de las que hablan las canciones a fichar (discretamente, espero) a mujeres concentradas en lo suyo, algunas madres con hijos ya criados, todas hijas, con más dinero que yo, algunas en precario, mujeres que se mueven de otra forma porque aspiran a estar tranquilas, hechas, que superan el dolor y el silencio y se miran al espejo y no son jóvenes y, sin embargo, tienen su cara, son ellas, están llenas de cuerpos, poderosas, peligrosas para un mundo empeñado en explicarles cosas. Estas mujeres, la mujer madura del bikini, 9 millones de mujeres en España, han aparecido de forma inesperada en mi vida. Y algunas nadan.

Creo que todo empezó el día en que madre perdió la paciencia (o una parte). Después de muchos años de diplomacia y guardarse casi todo (al menos no lo compartía con su hijo), llegó a la conclusión de que a partir de ciertas edades una no tiene el chichi para farolillos. Le regalé un consolador. Ahora que lo pienso, la mujer del gimnasio tenía la misma mirada, algo ahogada, con más veranos que largos por delante, llena de agua que desplazar con la ayuda de los brazos y el impulso. Ni me miró. El anonimato de los años es una nueva forma de libertad. Salí del gimnasio. Sonreí. Por fin había dejado de llover.

Ilustración: Tracey Sylvester Harris