Muere Alain Dellon, viejo misógino y fascista. La mancha se extendió por las redes y su cara hasta desvelar a un monstruo de facciones perfectas y moral reprobable. Alain, ese oscuro objeto artístico y natural. Para algunos, la perfección junto a Paul Newman, un goce estético que perdurará en las humedades de millones de personas. Para otros, está bien que esté muerto porque, de esta forma, las ganas de vomitar (generadas por una emoción) se diluirán como lágrimas en la lluvia. En cualquier caso, la mancha sobre el personaje nos hace cuestionarnos si, a partir de ahora, podremos disfrutar de sus películas.

La belleza causa un placer difícil de explicar. Se encuentra en Night Ride Home de Joni Mitchel (que abandonó a su primera hija) o en cada solo de Miles Davis (maltratador confeso). Hay belleza en los fotogramas de Roman Polanski (presunto violador) y en la Jane de Joan Crawford (abusadora infantil). Lo bello nos hace pensar en algo bueno, verdadero y simétrico. En definitiva, combina los pensamientos, los sentidos y los símbolos y supera el día a día, es decir, nos conecta con nuestra intimidad. Sin belleza no podríamos sentirnos bien. Todo sería indiferencia, el antónimo de la cara de Alain Dellon.

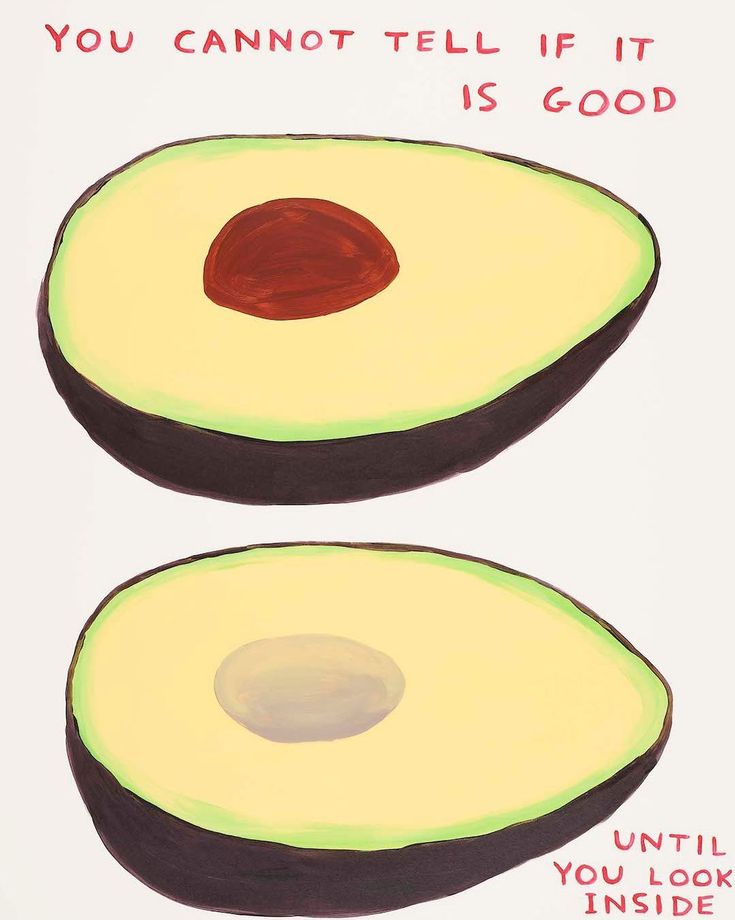

Entonces, el día de su muerte nace el monstruo. Y ahí, en esa capilla ardiente, renovamos los votos por el arte y la belleza. Se trata de una experiencia única, intransferible a pesar de los intentos de la industria por congregar a las masas. O sientes que Alain Dellon era una criatura irrepetible o escupes sobre su cadáver tibio. Me cabrea que Alain fuera un indeseable, pero también que mucha gente no vea lo que yo vi en su cara aquella tarde. Estaba solo y triste en una habitación iluminada por la pantalla de un portátil. El actor interpretaba a Jef Costello. Sentí amor hacia un hombre. Entonces, no era un monstruo. Hoy, de manera consciente, decido guardar ese recuerdo. Que nada lo empañe. Ni siquiera la mancha. Los demás pueden hacer lo que les apetezca.

Ilustración: Ibrahim Rayintakath