El caso de Valeria Castro retrata a la perfección cómo la industria y sus rémoras (managers, promotores y cadenas de televisión) confunden talento con rendimiento. En un negocio donde las listas y los números ordenan, nadie parece recordar una obviedad: detrás de una voz hay una herida. La máquina del éxito no entiende de descanso y exprime, chupa, agenda, programa, exige, ¡más luz! Se ha instalado la idea de que parar es un fracaso, de que desconectar es rendirse. Pero el arte necesita de silencio, de tiempos muertos y distancia. Y cuando a alguien tan joven como Valeria se le niega eso la voz de la artista se resiente, también la persona que quiere llegar lejos tan pronto.

El gran error es que el manager moderno ya no acompaña, dirige, no protege, explota. Se ha disuelto la figura del mentor que entendía la complejidad del proceso creativo y en su lugar han aparecido gestores de marca obsesionados con mantener la presencia en los medios, en la red, a toda costa. No ven a Valeria como una compositora que necesita crecer en salas pequeñas, sino como un producto que no puede enfriarse. Sin embargo, las canciones poco se parecen a un producto: se viven primero, se esperan después y terminan en un móvil. Cada vez que se empuja a alguien a seguir sin mirar atrás, aparece el ruido y el ruido de la gente que critica para dotarle a sus vidas de su particular banda sonora.

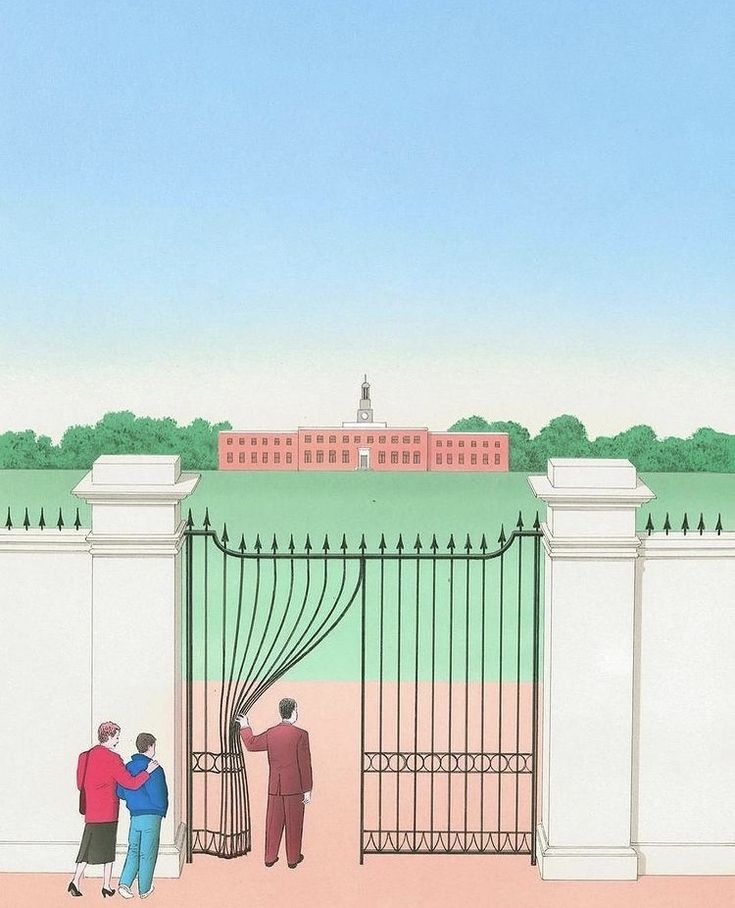

También la familia tiene su parte de responsabilidad. Nadie mejor que un padre o una madre para recordarle a su hija que la música viaja hacia dentro y en contra de la prisa, está llena de pérdidas y hallazgos improbables. Que los estadios llegan, si llegan, en la madurez, cuando las canciones pesan más que los focos. Que decir “no” —¡a la mierda Operación Triunfo, el estrellato y las escuchas!— no es perder una oportunidad, sino salvar el futuro. Porque en la tele puede haber audiencia, pero no hay poca música o es música fea, y lo que Valeria tiene no es fama, es algo mucho más raro y precioso: verdad, y ésta, managers, padres, si se cuida, nunca caduca, nunca.