Cuando alguien te gusta suceden cosas. La primera, y quizás la menos importante, es que uno se quiere un poco más. Por fin puedes hablar de todo lo malo que hay en ti, que es mucho y recurrente, del miedo a estar solo y al dolor. También de lo bueno. La otra persona te mira con ternura, «podrías ir a terapia», sugiere. Y te acepta. Lo sé porque una tarde, con la luz oblicua entrando por la ventana de la habitación, ella colocó su mano por dentro de la manga de mi camiseta. Y así, respirando un aire de siesta, los dos, dormimos sin saberlo. Por eso pareció soñado. Al despertar supimos que todo lo que necesitamos era ser solo nosotros, sin prisa, sin deslumbrar siquiera.

Cuando alguien te gusta la ciudad de siempre parece nueva. Reconoces las calles, sus cristales llenos de luz, la gente sin orden en bicicletas con las ruedas deshinchadas. En cambio, surgen detalles que la hacen irreconocible. Sí, se puede ser extranjero en el barrio que conoces como nadie. Depende de la compañía. Incluso la Puerta del Sol, tan llena de gente, tan falta de personas, recupera su pasado de uvas por el suelo y te recibe, despeja la ruta hacia la siguiente plaza, hacia ninguna otra parte más que hacia nosotros. Ser feliz entre desconocidos que compran de forma compulsiva. Solamente hace falta alguien al lado que lo viva a su manera, sin prisa y sin luces de Navidad, sin deslumbrar siquiera.

Cuando alguien te gusta te asaltan las dudas respecto a cómo sería la vida juntos, peor por separado. Porque sabes que después de un mal día vendrá ella, que podrás mirarla y borrar el ruido de sus ojos, abrir una botella y dejarla casi entera. Todo tan banal, todo extraordinario. El tiempo pasa entre los dos, un edificio al fondo o por detrás de su perfil mediterráneo. Quizás lo más importante de que alguien te guste sea la incapacidad de no poder ver lo que tenemos delante, de inventar un mundo a nuestra medida, en la buena dirección, que se sostenga en la oscuridad del firmamento, sin prisa, sin deslumbrar, sin deslumbrar siquiera.

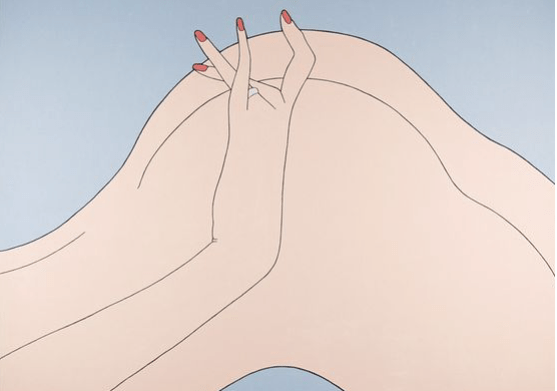

Ilustración: Guy Billout