Vas a perder a tu padre. Vas a perder a tu madre. Perderás a tu perro, a tus hermanas. Vas a perder los sueños de cuando eras niño, el dinero que ahorraste con esfuerzo. Perderás el pelo, la salud, los bíceps, la casa que perteneció a tu familia durante generaciones. Y te perderás a ti, sin querer, un día de verano. Es más, la gente a la que quieres te hará daño. «No fue a propósito», dirá la mayoría. «Fue para perderte», dirán otros. En ambos casos no sabrás qué hiciste mal. Te limitaste a amar como sabías, a entregar lo bueno en ti. Todo esto sucederá (en el mejor de los casos) porque estarás vivo. Y si lo estás puedes sostener el luto, elegir el dolor que mejor te representa.

Asúmelo; la idea de que vendrán tiempos mejores es mentira. Se dicen esas cosas porque las palabras crean oasis dentro del tiempo. Los buenos momentos se convierten en recuerdos gratos, los malos… lecciones aprendidas que parecían innesarias. Esperar que algo bueno suceda tiene algo de frase de gimnasio. ¿Cómo conseguir que te vengan cosas buenas? Los monjes budistas tienen la respuesta. Al escucharles hablar pienso en esas banderitas de colores mecidas por el viento. Al fondo, el Himalaya. El mundo no se creó a tu imagen y semejanza. Pero te pertenece. Los monjes tibetanos están solos.

Existe una grieta por la que se cuela un perfume, una forma de redondear las aristas del drama. Ganarás algún amigo, ganarás años cada vez más cortos, ganarás mucho si no quieres ganar demasiado. Ganarás otro libro en la mesilla y una canción que cambiará tu vida. Ganarás arrugas por culpa de la risa, ganarás otro país, otra lengua, otro cuerpo, mirarás hacia delante con la certeza de que ni delante ni atrás sucede nada. No vendrán tiempos mejores, pero no importa. Pasaste por aquí, dejaste un rastro de cristales y pétalos. Puede que todo esté perdido; que todo vaya bien. Con eso basta.

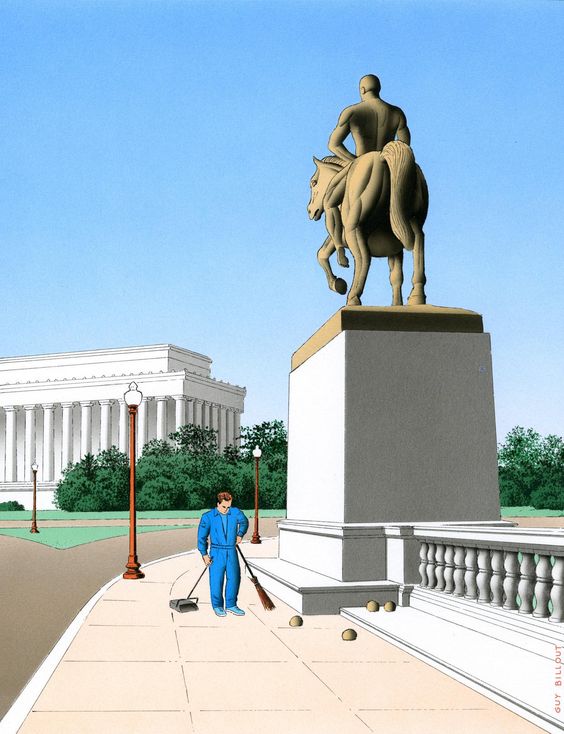

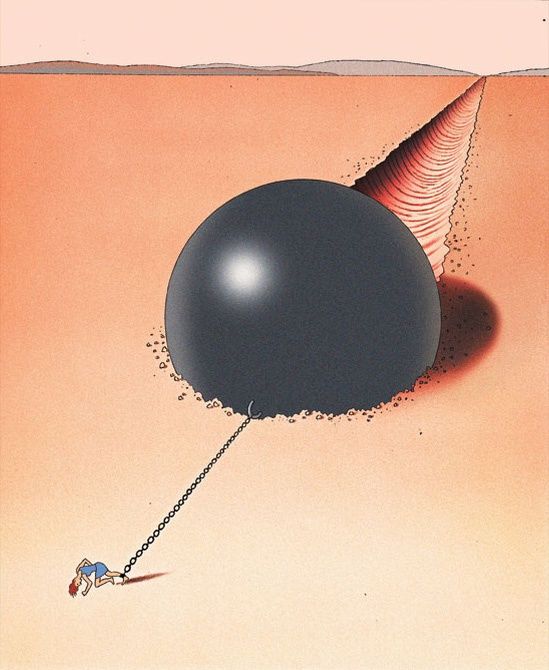

Ilustración: desconocido