Aprender a leer es lo más importante que nos haya pasado nunca. A partir de ahí la vida es otra, viene con defecto por escrito y es posible pensarla desde el otro lado, como lo haría un sudafricano blanco o una inglesa de Kensington. Leer representa el pasado y el futuro en un gesto inofensivo y poderoso. Puede practicarse en la cama, en el metro muy temprano, incluso andando. Sin embargo, hay un lugar en el que el libro encaja, se moja y se arruga un poco por los bordes, refleja la luz en cada una de sus páginas: la playa. Si no os gusta leer hacedlo frente al mar, mientras el sol dibuja una trayectoria sobre los hombros del mundo. Y por fin no estaréis solos.

La lectura en la playa cambia el libro, se impregna de niños que juegan con la arena, de polos y sed de otra cerveza. La orilla es otro personaje, real o imaginado, recurrente porque las estaciones la atraen un año más a nuestros párpados. Palabras, una estrella de mar muerta, promesas de barcos hundidos y bruma. De pronto, nuestra historia se completa con la pausa y las mareas, discurre en algún lugar secreto a la vista de todos. Una playa puede ser nuestra biblioteca preferida.

Cada vez que veo a alguien con un libro en la playa quiero quitarle el bañador, formar parte de su verano. ¿Por qué elegiría uno de color amarillento? ¿Qué querría descifrar en los días que comienzan tarde? La sal justifica cualquier lectura, avala a un lector entregado a la ignorancia. De alguna manera un poco extraña, todos recordamos los libros que leímos en la playa, como si hubiera sido un sueño de palabras, de brisa, de océanos imaginarios que vuelven y vuelven y vuelven.

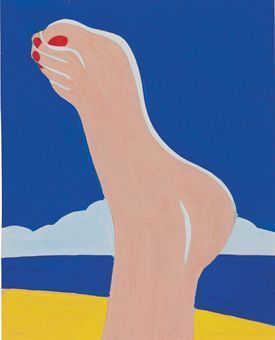

Ilustración: Tom Wesselmann