Cada año la gente huye de Madrid, en sandalias o en caravanas cargadas de maletas, en sueños si tienen que quedarse por trabajo. Llega julio, el madrileño se deshace en las paradas de los autobuses para nadie. La capital vaciada entre un aire sólido, de menta, casi triste. Es en estos momentos cuando Madrid se rebela, por fin, quema su máscara de gran ciudad y se erige en una ciudad pequeña como un mundo. Se ven menos policías por sus calles, sus niños levantan castillos de arena a cientos de kilómetros, sus ancianos resisten dentro de casa. Lo peor del verano es que dura demasiado poco. Y es tan largo el invierno.

Ojalá hubiera veranos de seis meses, con neveras para tomar helados al caer la tarde, encerrar en buhardillas los abrigos con forro y observar los hombros de la gente, sus dibujos de tinta sobre piel, su forma de agitar los abanicos, las ganas de encontrar paz en los ventiladores. Si uno lo piensa, el calor saca a relucir lo que permanece camuflado, defectos convertidos en pies negros, barrigas, cicatrices, verrugas y sudor precipitándose. La vida vino del calor y hacia el calor vamos. También la Tierra y el sexo.

Muchos detestan el verano. Nostálgicos del hielo, ansían con todas sus fuerzas que los árboles pierdan sus hojas y la montaña, de lejos, se cubra de una nieve azul y las calles de alientos condensados. A esos los desprecio. Primero porque ganan siempre. Segundo porque el frío se parece a la distancia. Hay más razones. Prefiero concentrarme en este julio casi agosto, en los girasoles desde la ventanilla de la furgoneta, en el mar imitando al trigo, en la posibilidad de una siesta con María. Regresará la lluvia. Todos perderemos la partida contra el tiempo.

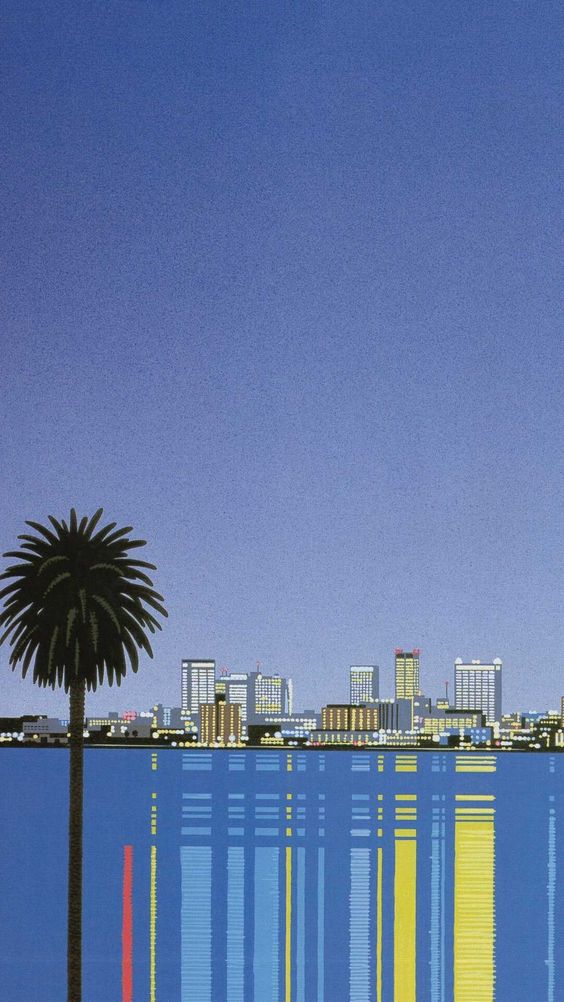

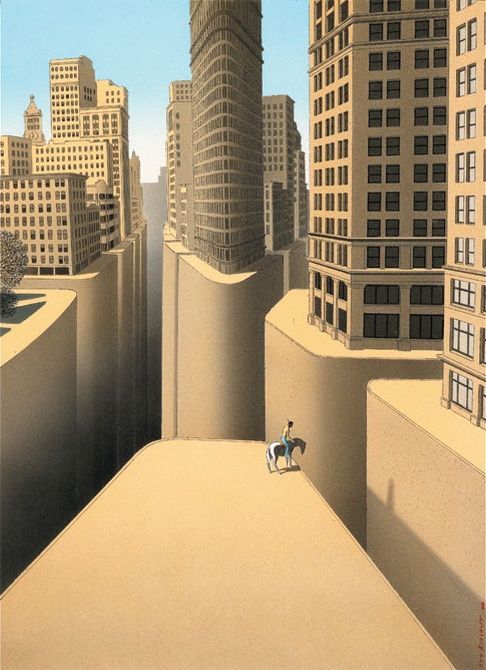

Ilustración: David Hockney