Hay cosas que no se dicen porque uno no sabe cómo decirlas sin que raspen o hagan daño. Quizás se trate de una forma de ser un poco antigua típica de hombres reprimidos. Quizás se trate de una forma de respeto, un pacto silencioso entre el afecto y el pudor, otra manera de salvar lo nuestro. La última opción: un acto de cobardía. Sea lo que lo fuere, nos sucede con los amigos de siempre, con algún hermano, con gente a la que queremos y queremos tener cerca. Ellos no lo mencionan; nosotros pasamos de hacerlo. Los fantasmas existen, están por todas partes, dan miedo debajo de una sábana de indiferencia. Por eso nadie dice nada. Por si acaso.

También sucede con conductas que uno ve en los demás: decisiones incomprensibles, comportamientos de pareja… Se ven. Se cuestionan. Se apagan. Hasta mañana. Así durante meses, incluso años o toda una vida. Sugerirlo o comentarlo implica cuestionar al otro, colocarse en un posición de juicio, terminar con una pelea seguida de un silencio peor porque jode y hasta embruja. Resulta preferible tener un amigo equivocado o una familia a no tenerlos. O eso decimos.

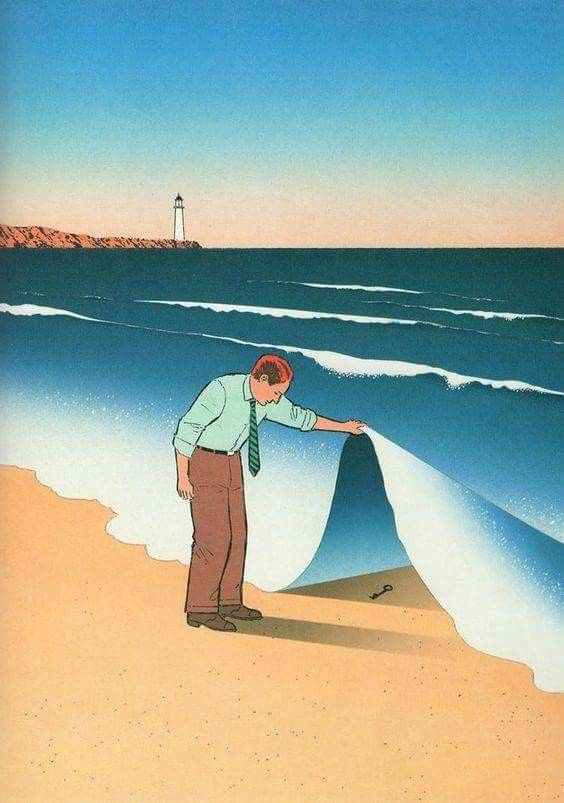

Lo que separa a las cosas que nunca decimos del silencio puede resultar confusa. Pero hay un matiz, de la misma forma que se siente la tensión en el aire al entrar en un habitación donde se acaba de hablar de alguien que aparece de repente. Las palabras nunca pronunciadas esconden un propósito, señalan en una dirección, esperan su turno ahora o más tarde. Lo omitido conserva las amistades y el amor igual que se barniza un mueble viejo. Decirlo todo es un lujo. Así avanzamos mirando hacia otro lado, como quien no ve nada, y las noches siguen a los días y después las noches, con unas palabras o una frase atravesadas en mitad de la garganta.

Ilustración: Guy Billout