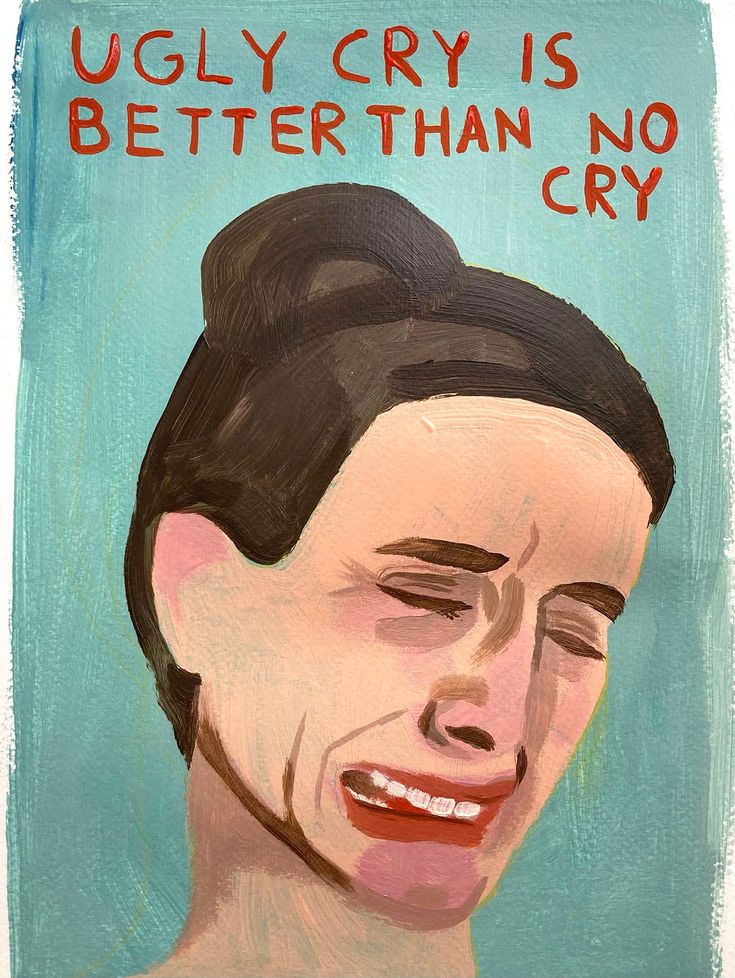

A veces hay que decirlo en alto o escribirlo (que es lo mismo), compartir la bilis y el veneno, verbalizar lo que nos sobra. Hay muchas cosas, quizás demasiadas, pero también hay muchas cosas que nos gustan, quizás escasean más. Así que, montado sobre un burro y envuelto en una nube de ceniza, ¡cenizo!, enumero las cosas que me indignan. En primer lugar: las maletas, en particular las MALETAS grandes tiradas por personas agotadas y sobrepasadas por el peso, incapaces de pensar en que es mejor viajar ligero y, si te lías, comprar por Internet y que te lo lleven a casa. Gente con maletas, ¡os deseo una vida sin obstáculos mientras bloqueáis el acceso al metro de Madrid y Tokio! Sigo.

En segundo lugar: los tápers que se utilizan en los parques (los otros no). Es abrirlos y el aire se llena de olores, el suelo congrega a las palomas, se produce una fiesta de jugos gástricos y mala hostia. En tercer lugar: la ropa de montaña, marca Quechua, de tonos marrones o silvestres, impermeable, muy fea, ideal para ser enterrado bajo el musgo. He visto a gente en Santillana del Mar vestida de esa guisa. Debería estar prohibida, también la ropa de ciclista, la ropa de maratoniano por ser la moda, la ropa que expresa claramente el extravío del que la lleva con orgullo y suda y está cómodo.

En cuarto lugar: los conductores que pitan en un atasco. Lo hacen pensado en promover la fluidez del tráfico, como el que espera nada e insiste jodiéndole la vida al aire. En la misma categoría y sin distar mucho, la gente que pide sandwiches de ricotta, ri, co, tta. Dios, voy a por el quinto: bebedores de café en movimiento, están por todas partes y nunca se manchan o se queman los labios. En sexto lugar: el camarero que te pide lo que tú no quieres o lo que jamás habrías pedido y consumes por evitar líos. En séptimo: la música desprovista de ingenio, predecible, que te recuerda una y otra vez lo que ya eres. Ya estaría. ¿Me encuentro mejor? No. Pero está escrito y pesa un poco menos.

Ilustración: giselledekel.com