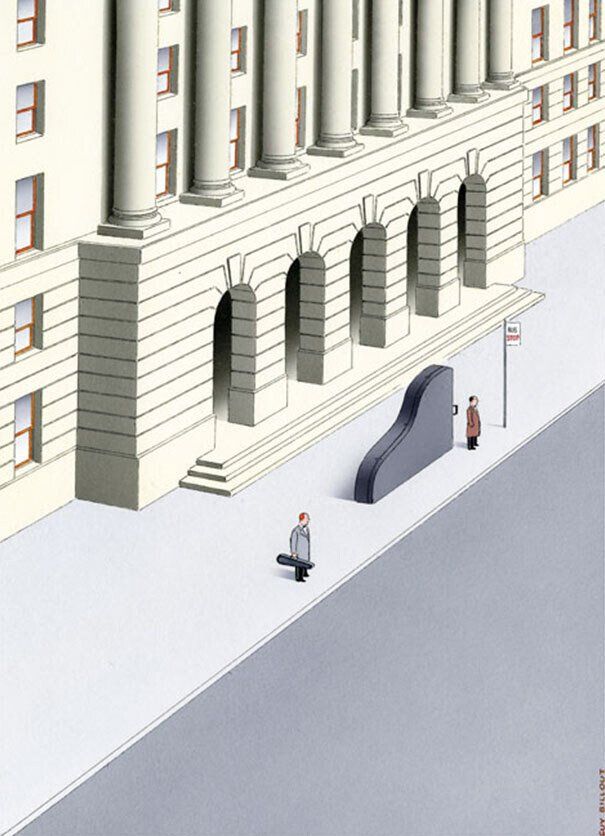

Estar en otra parte, conocer países y volver sin ganas. Nos pasa a viajeros y turistas, también a los que ya no están para dormir en una hamaca. Hay algo en poder decir «yo estuve allí» que engancha, como si el Google Maps fuera, de pronto, una herramienta para los paletos. Al intercambiar lugares de trabajo por recreos tenemos la sensación de que todo se hace por última vez, que hoy será distinto que mañana. Así nos maravillamos ante una calle fea y sucia, o el chándal de un adolescente con cara de salir del after. Está bien hacerlo solo. Es mucho mejor acompañado.

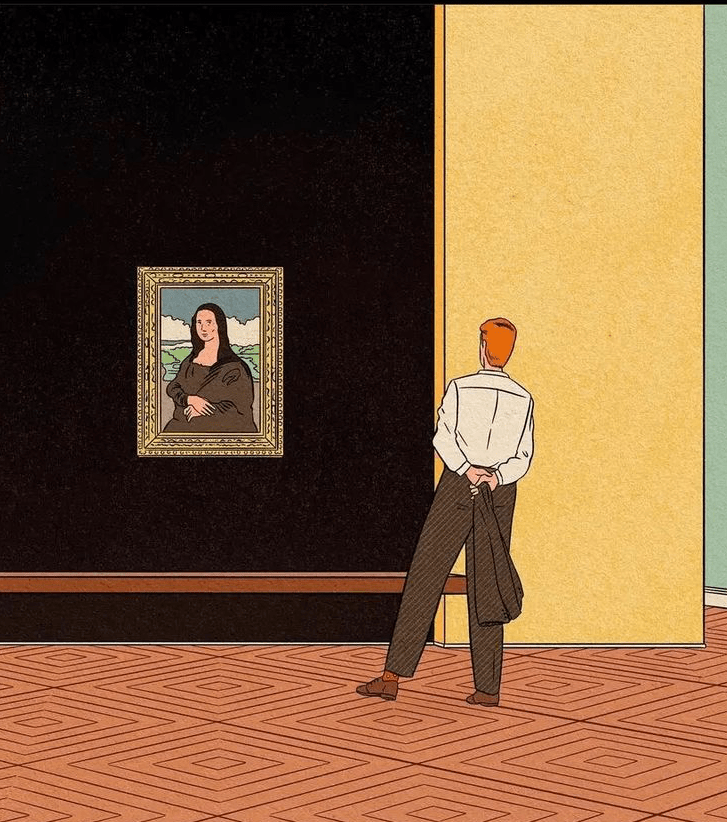

Ahora el mundo ha encogido, todo está en Booking. Sin embargo, la gente en las ciudades guarda la distancia de seguridad, va a sus cosas, mira el móvil al cruzar la calle. Cuando viajas, las cosas se miran desde la infancia, se les da forma con los párpados y una pupila cada vez más grande. También ves a tu pareja de viaje de otra forma, como si con cada fotografía fuera desnudándose muy poco a poco. La compañía en un país extranjero se parece mucho a los bastones de los viejos, tira de las piernas cuando el tren se para, hace del viaje un paseo hacia cualquier parte (siempre buena). La velocidad que importa se traduce en pasos, pasos compartidos, pasos hacia atrás y hacia delante.

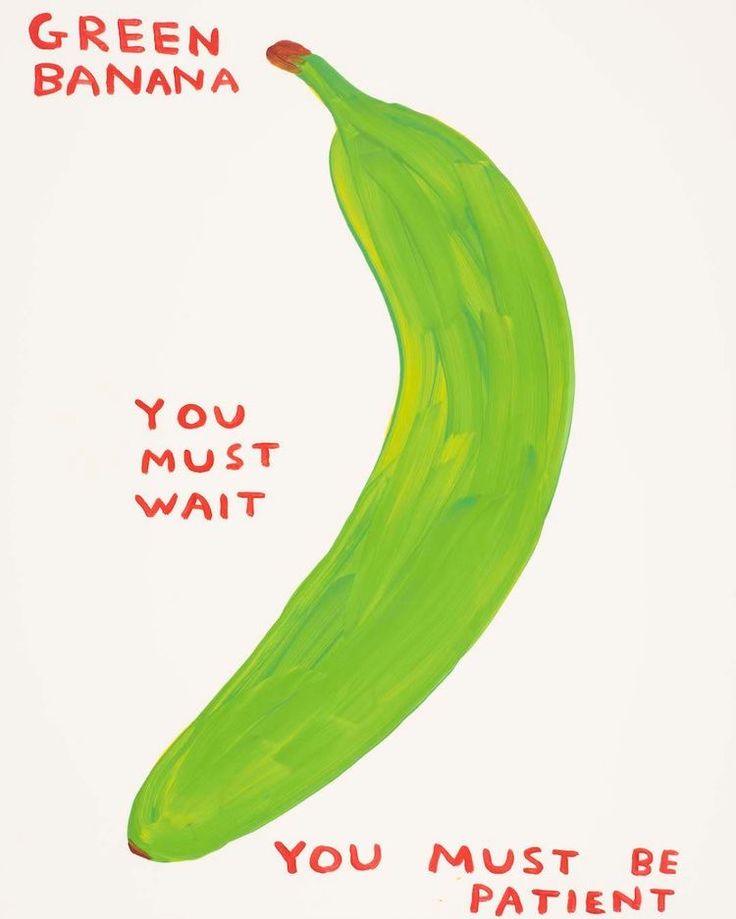

¿Cuándo nos convertimos en consumidores de vacaciones? Con la llegada del avión y el éxtasis. Para compensarlo intentamos viajar de forma responsable, manchar poco y rellenar los huecos de una historia con tantas lecturas como destinos. Me quedo con la de dos blancos en el país del té con menta, de dos españoles, el cielo y un escarabajo del desierto, de dos turistas que regresan a casa sabiendo que, a veces, en el momento más inesperado, aparece alguien para mostrarnos el mundo de otra forma, redonda y plana, tierna y cruel al mismo tiempo.

Ilustración: Holly Stapleton