Se acabaron los cuervos y el café de máquina expendedora, la casa de tres pisos levantada sobre un terremoto, las copas de los árboles dejando pasar hilos de sol hasta quemar mis ojos. He vuelto al lugar del que me fui, lleno de pájaros pequeños e invisibles, de luz entre las hojas de una monstera. Tenía que volver para asegurarme de haber dejado tras de mí un hueco alrededor de una mesa y un rastro de cama. Deshago la maleta, recupero ese hueco alrededor de la mesa, el lado de la cama, y dejo otro hueco y otra cama en otra parte. Volver da sentido a algo que no tiene sentido y es la vida.

Cuando estaba allí pensaba en los amigos de Segovia, en el olor a humo entre la ropa y los dedos, en las voces de la calle y las colillas en la acera. Ahora, aquí de nuevo, el mismo, otro, recuerdo a mis amigos japoneses, el olor a dulce de ese aire, el silencio de la gente roto por un tren hacia otra parte, el suelo limpio sin rastro de gente que lo limpie. No sé de dónde viene esta necesidad de ver un poco más de mundo y alimentar con palabras una boca que se cierra y vuelve a abrirse, igual que el hambre, peor porque se alimenta de nostalgia.

Escucho los sonidos de mi nueva ciudad, Madrid, un pueblo tan familiar como mi madre y regreso a Tokio, mon amour perdido, mi vieja vida y un poco mi tumba, el único lugar en el mundo donde se puede estar triste trescientos sesenta y cinco días al año y disfrutarlo. Hay algo en ese movimiento de atrás hacia delante y de un espacio a un recuerdo que nos desposee de todo, que nos hace sentirnos ligeros y abrumados, que nos hace ser conscientes de no tener ni puta idea. Volver implica dejar, dejar nos empuja hacia delante y delante ofrece muerte y flores. Allá voy.

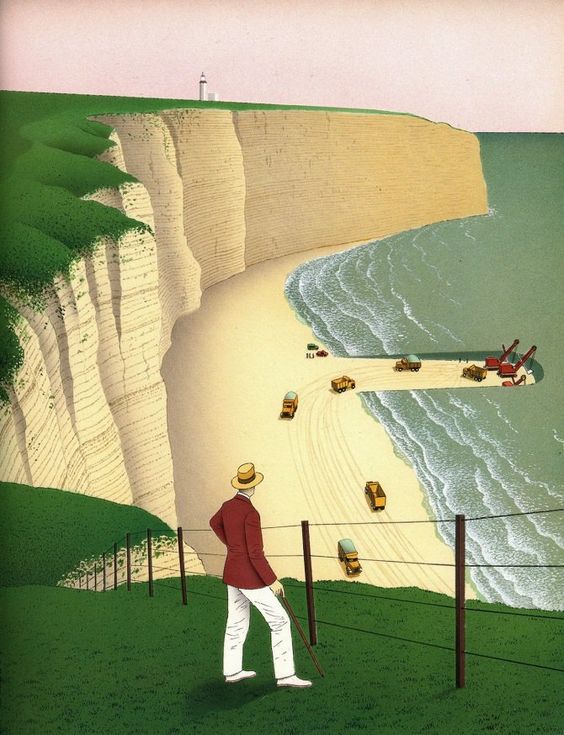

Ilustración: Hiroshi Nagai