Fue la primera mentira, mucho antes de que sintieras el pecho roto por culpa de aquel chico o la certeza de una vida distinta a la que habías planeado. Ellos traían una esperanza con olor a mandarinas, a mañanas de zapatos bajo un pino. A ellos encomendabas la noche, la falta de sueño por culpa de los nervios, el olvido del hambre porque, a veces, todo lo que necesitamos es una sorpresa que no sea abrir los ojos. Fue un niño del colegio el que te lo dijo mientras lanzaba la pelota por encima de la verja: «Los Reyes Magos son los padres». El niño desapareció de tu vida. Tú sigues esperando los regalos.

Los tres reyes vienen de muy lejos, son gente exótica. Atraviesan el mundo en camellos para visitar a un niño sin hogar. A cambio, dejan algo en todas las casas, una forma de compensar la mentira. Por esa razón, los regalos brillan, esconden un mensaje similar al del niño del colegio: «Te irás haciendo mayor, aunque no quieras». A la realidad se le va frunciendo el ceño, mientras tratas de encontrar una razón para sonreír después de tanta fiesta. Imposible dejar de mirar los regalos de los otros, el Scalextric que siempre deseaste, tu aspiración de pasar las navidades en bañador y con una piña colada.

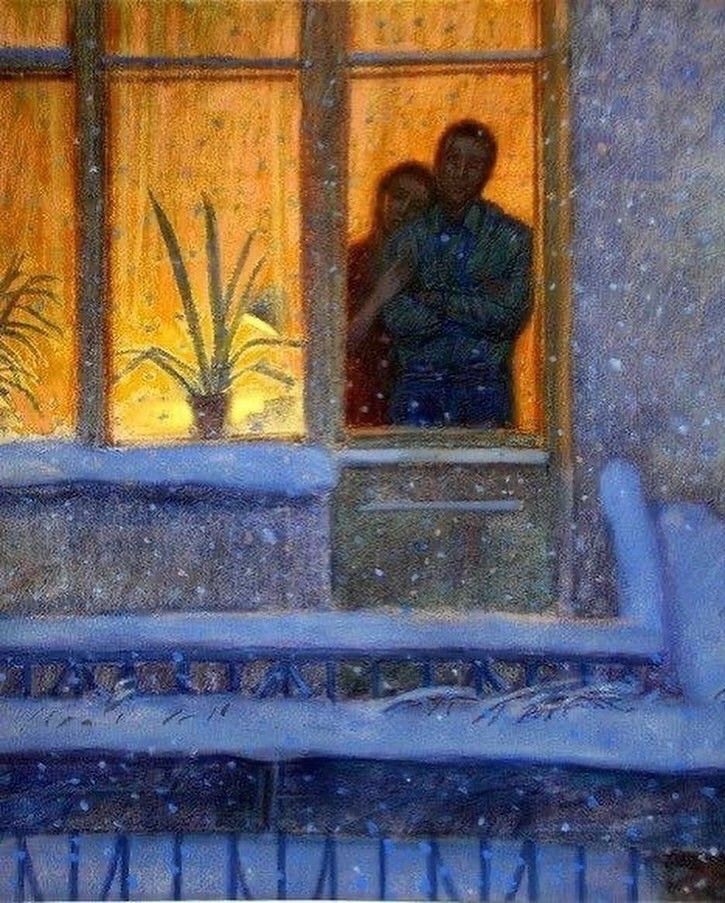

Hay algo de sádico en mantener esa mentira. También necesario. Primero por ti, probablemente el último de la clase en enterarse de que Melchor era tu padre, Gaspar tu madre y Baltasar alguna tía tuya. Segundo porque nunca quisiste ser el niño que envejece antes y conoce los trucos de los más mayores. La mentira es una gran bola de nieve, que crece hasta llevarse todo por delante. Y tú resistes, crees en la mentira despiadada. Por eso te comes la fruta del roscón y miras a través de la ventana de tu casa. Ahí, al fondo, agazapada, hay una luz pequeña y firme, la única manera de seguir viviendo.

Ilustración: desconocido