Es muy difícil establecer límites en el trabajo, más aún con una pareja convertida en enemigo crónico. También ocurre con desconocidos en progreso de ser de confianza. Los límites parecen existir para saltárselos y, al mismo tiempo, existen por una razón que el universo ignora. Quizás tenga algo que ver ese mantra de superación que muchos arrastramos, como si el reparo implicara falta de carácter. A veces, hace falta valor para quererse, incongruencia cuando implica decepción para los otros. Así vivimos, entre la duda y la necesidad de saber hasta donde llegar. Y ese momento llega. Comienza y termina con un «yo ya no».

«Yo ya no», tres monosílabos que representan la victoria de nuestra individualidad más sana. Normalmente se escriben, aunque en alto imponen algo más. Últimamente abundan, puede que porque vamos aprendiendo a defender los derechos propios, tan universales, tan de todos. Los límites no implican cercar los sentimientos, simplemente los colocan donde deberían ir: el latido en las sienes, la pasión entre los ojos y el respeto como única forma de sentir al otro. Todo lo que se salga de estos términos queda descartado. Los límites, amigo, los límites.

El cielo ha hecho mucho daño, tanto que los humanos ven en Marte la solución a los males de la Tierra. Los límites tienen que ver con el cuidado y a ellos debemos encomendarnos cuando vemos ondear banderas rojas. Reconforta saber que las palabras sirven para algo. El receptor debe acatarlas y cambiar de rumbo, reconocer que los límites antiguos dejaron de servir en el presente. Si queremos un trabajo que nos represente, si aspiramos a un amor hasta la eternidad, tenemos que aprender a comportarnos como si todas las cosas infinitas fueran a acabarse. Con un «yo ya no» se puede conquistar el universo, esa estrella pequeñita que todos contenemos bien adentro.

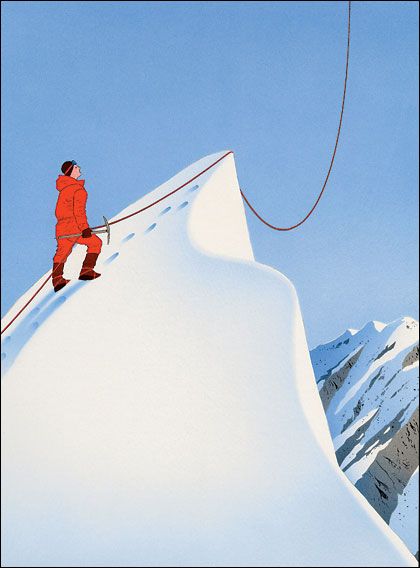

Ilustración: David Shrigley