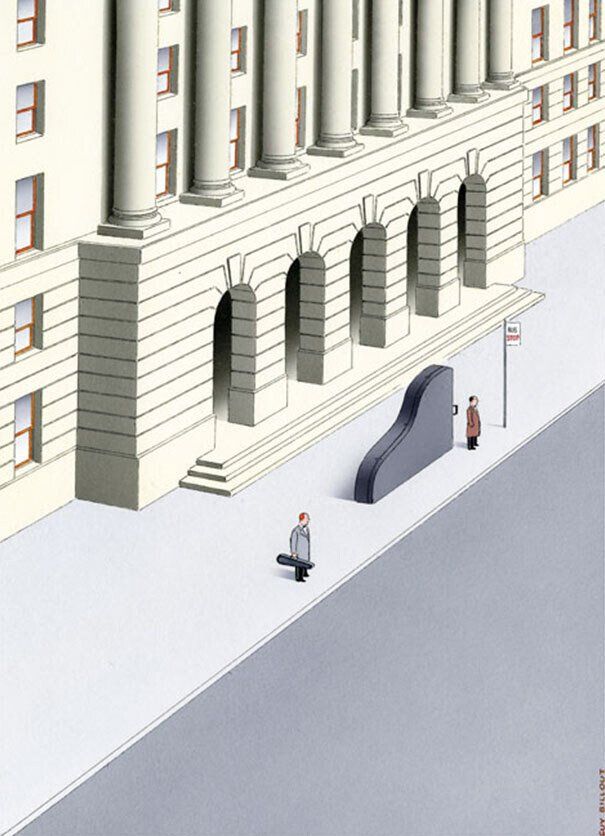

Ayer toqué con Mister Marshall en la sala El Sol. Fue un miércoles a la hora de la cena, uno de esos días en los que hay tantos saraos que Madrid parece una cola en cualquier parte. Tocamos, sin bises, rodeados de amigos y algún extraño que miraba al escenario entre asombrado y aburrido. Quizás las dos. Un concierto corto con un mes de promoción y malas decisiones, semanas molestando por mensaje,¡venid!, ensayos en un local caro, cargas y descargas, agujetas, cables, amistad, malos olores y cero beneficio económico. Pues bien, tocar música es, salvo raras excepciones, una continua pérdida y, probablemente, el acto compartido más bonito del mundo.

Y es que casi todo lo que importa en un concierto no se ve. Los técnicos; las horas con el instrumento; la frustración por aspirar a más cuando, en realidad, tocar con gente a la que quieres es sinónimo de éxito. La industria pone en valor al público (que paga), sin embargo, la música es una experiencia que va de dentro a fuera, nunca al revés, que está por encima de las redes y el ruido, que solo debe de tener en cuenta al que quiere descubrirla por sí solo. Resulta imposible imaginarse a nuestros ancestros sin cantar en torno a un fuego, sin convertir la pena en una fiesta o un baile. Luego, el silencio. Y ahí empiezan las canciones.

Recuerdo ser un niño con guitarra, nunca un niño solo. A partir de los doce años fue lo único que hice. Tocar para mí y para padre, tocar para la gente que venía a vernos en Segovia, luego Londres, después la rue de Maraîchers, Tokio en un piano. Nada cambíó. Poco público, muchas canciones, más años. Tenía que ser así. Porque la música da mucho más de lo que le puedes ofrecer, nunca defrauda, trata bien a los sordos y no penaliza la falta de talento. Por eso sigo tocando música con mi grupo y dando conciertos, para descubrir un mundo cada vez más lejano y recordarme que estará ahí, que pase lo que pase, la música estará siempre.

Ilustración: Guy Billout